回复

-

- 查看全部{{ item.replyCount }}条回复> 查看更多回复>

- 查看更多回复>

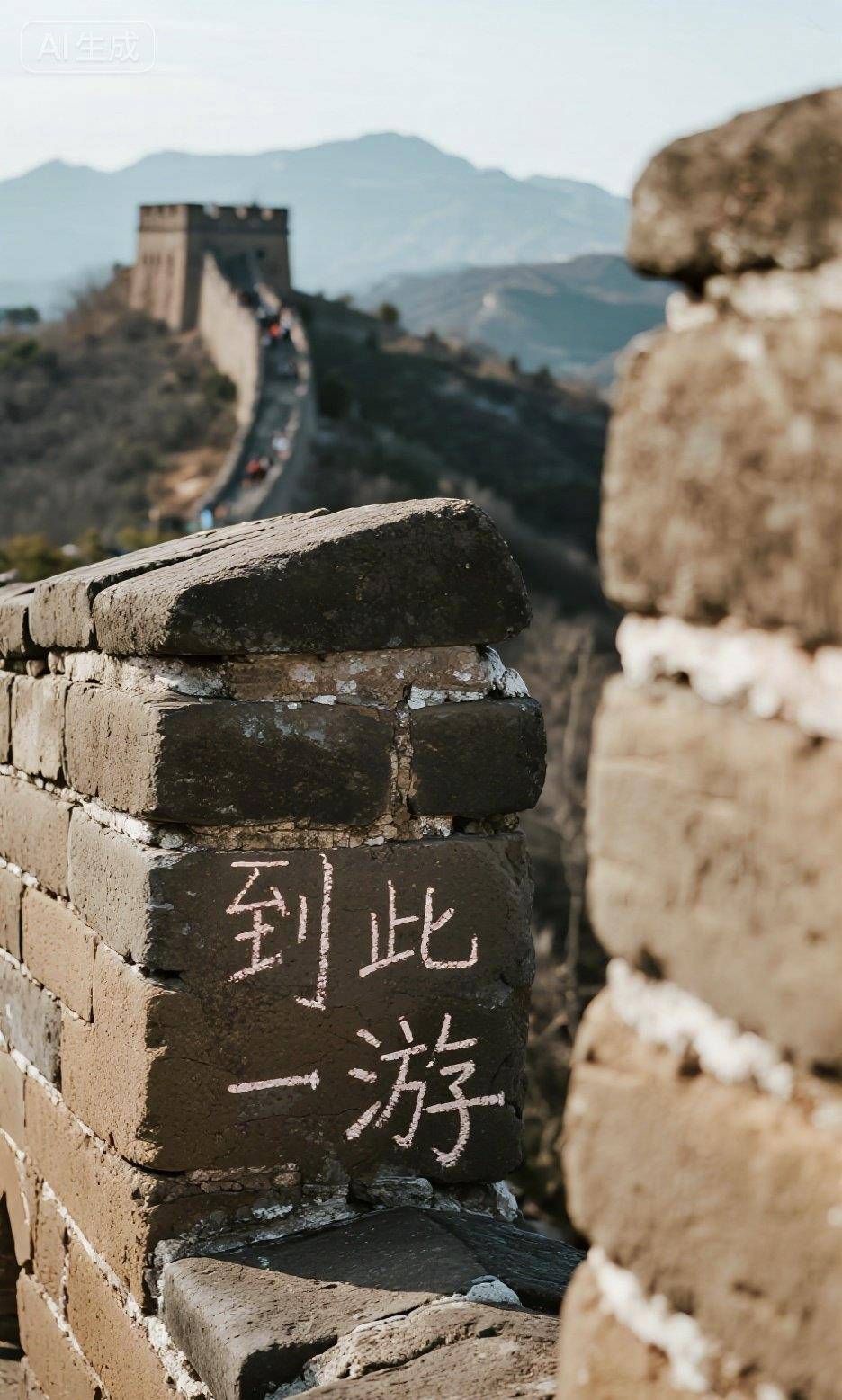

长城上刻字,真的很丑!

长城上刻字,真的很丑!

湖北日报评论员 付勤

10月5日,北京密云警方发布通报,两名游客在司马台长城刻字,已被依法给予拘留并处罚款。

长城保护宣传多年,已成为基本常识。然而,总有一些人视规则为无物,即使景区和警方联手打出了罚款、公示、拘留、黑名单等一系列组合拳,离开现场也会被“精准追击”,但依然管不住某些人乱写乱画的手。更令人忧心的是,此类行为并非个案——从故宫铜缸到敦煌壁画,从古寺佛像到地质奇观,几乎每个著名景点,都能找到这类“到此一游”的耻辱印记。

惩戒案例历历在目,为何仍有人不顾再三警告和善意提醒,依然顶风作案?问题的核心,在于部分人心中,代价依然小于私欲,侥幸心理占了上风。他们明知明令禁止刻画,却觉得“景区人多管不过来”“刻几笔不会被发现”“写了就走找不到我”。从男子刻名到女子提议加刻爱心图案,从无视劝阻到拍照留念,这对“刻字情侣”的每一步行为,都暴露着对文物保护的公然漠视,而非无知之过。

随着技术手段升级,文物保护的网已经越织越密。全民监督、监控追踪、异地办案,多名离开现场的违法者哪怕已在千里之外,依然被“虽远必追”。但要让这一部分人“眼神瞬间清醒”,仍需一些更“直观”的震慑。美国黄石公园对擅自取用温泉水、骚扰野生动物、往温泉丢硬币等行为分别处以1000美元到5000美元不等的处罚,相比之下,在长城上刻字罚款200元,虽还有行政拘留等其它措施,但相对于文物不可估量的价值和修复的成本,可能过于“温柔”。

法律的威慑力不能只停留在“事后追责”,拘留和罚款是必要的惩戒手段,更需让严重的违法成本成为不敢伸手的威慑,让每一次执法都成为深刻的普法,从别人的教训里校正自己的行为,让“文物不可毁、违法必受罚”的认知更加深入人心。唯有当敬畏之心取代侥幸之念,文明才会真正成为旅途的底色。