晚唐五代以来,中原战乱不断,大批世家纷纷南迁。他们进入今湖北、江西等地,使得当地的教育文化得到发展。两宋时期,朝廷大兴科举考试,大量人才集中涌现。特别是北宋中期以来,各地州县社学逐渐兴办与推广。此时的鄂东地区,进士的人数逐年增加。文教郁郁,社会文化水平大幅度提高。

宋代鄂东地区(包括今黄冈市、黄石市及鄂州市)进士述论,学界很少触及。本文拟就以《宋登科考记》《兴国州志》光绪《黄州府志》《黄冈历代进士考略》《黄冈县志》为主要资料,通过整理分析,梳理出宋代鄂东地区进士人数、分布特点、形成原因等情况,为专家学者提供参考,以期有裨于对宋代地域文化有进一步认识。

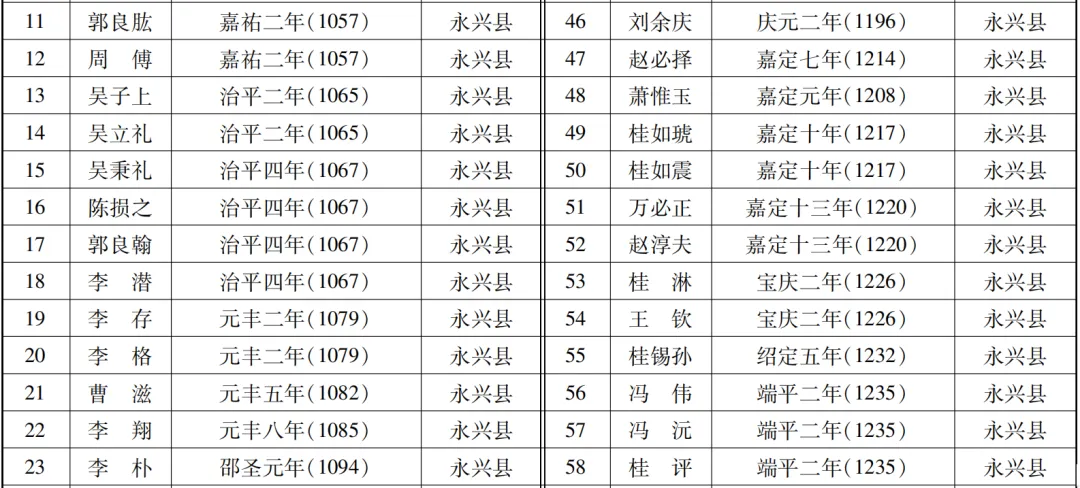

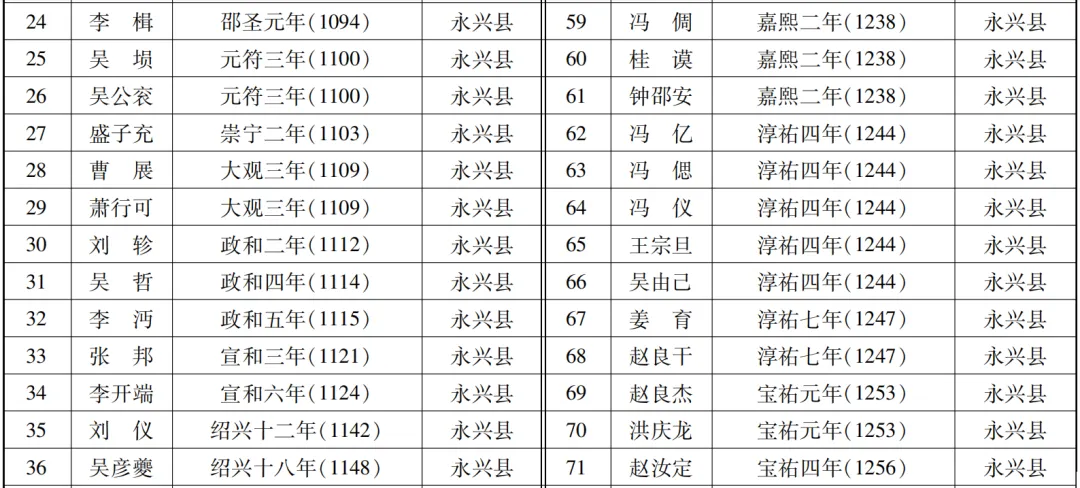

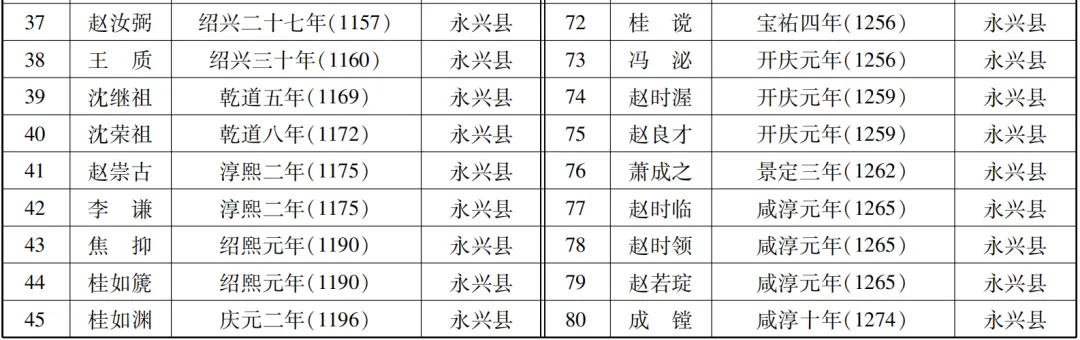

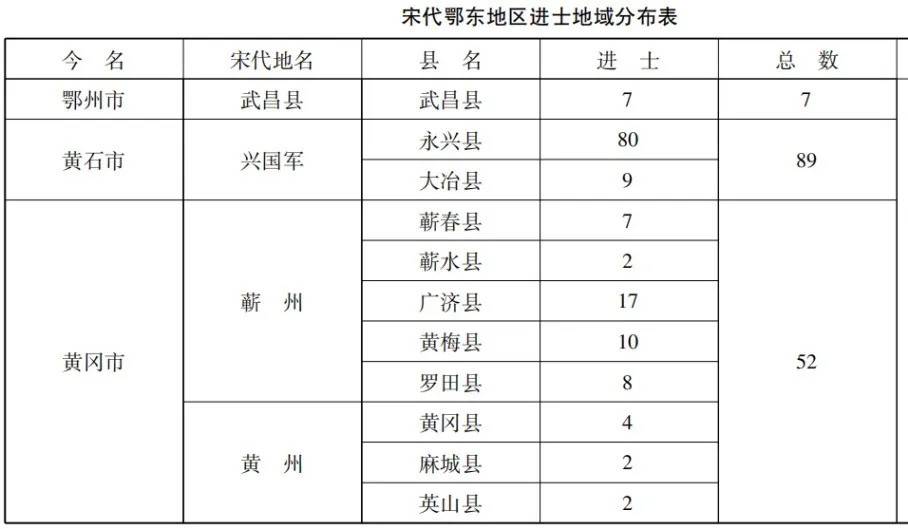

黄石市(今大冶市和阳新县),宋代隶属兴国军。太平兴国二年(977),以永兴县置永兴军,太平兴国三年(978),改永兴军名兴国军,隶江南西道,领永兴县、通山县(今咸宁)、大冶县3县。崇宁元年(1103),属江西路。南宋沿袭。根据《兴国州志》和其他史籍及《黄石文化简史》,粗略统计宋代该地区进士人数,列表如下:

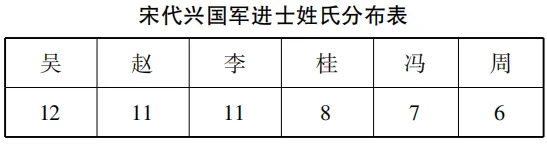

据上两表可知:两宋时期黄石地区进士,时间跨度从北宋雍熙二年(985)到南宋咸淳十年(1274)。在这二百多年里,进士及第人数共计89人。其中进士人数,呈现有的年份多,有的年份少的状况。如淳祐四年(1244)5人、治平四年(1057)4人,庆历二年(1042)、端平二年(1235)各3人,甚至有的年份没有的现象。从上两表还可知,吴姓、赵姓、桂姓、冯姓、周姓,这五姓进士及第人数最多。鄂州市,宋代隶属荆湖北路武昌县。根据《武昌县志》和其他史籍,粗略统计宋代该地区进士人数,列表如下:

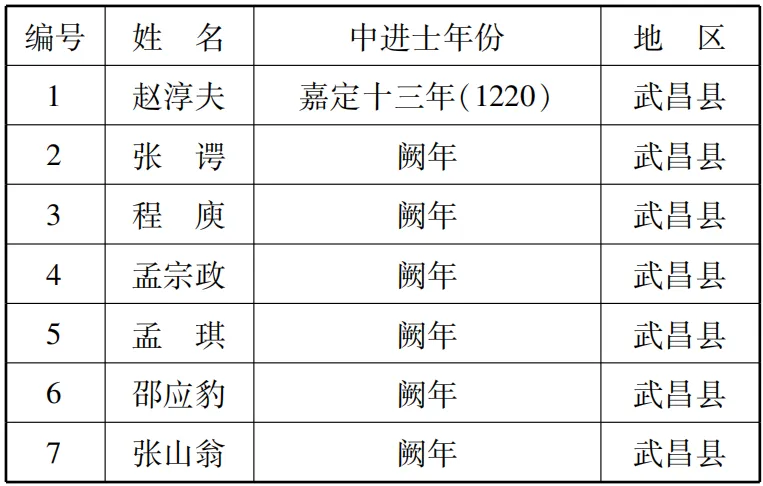

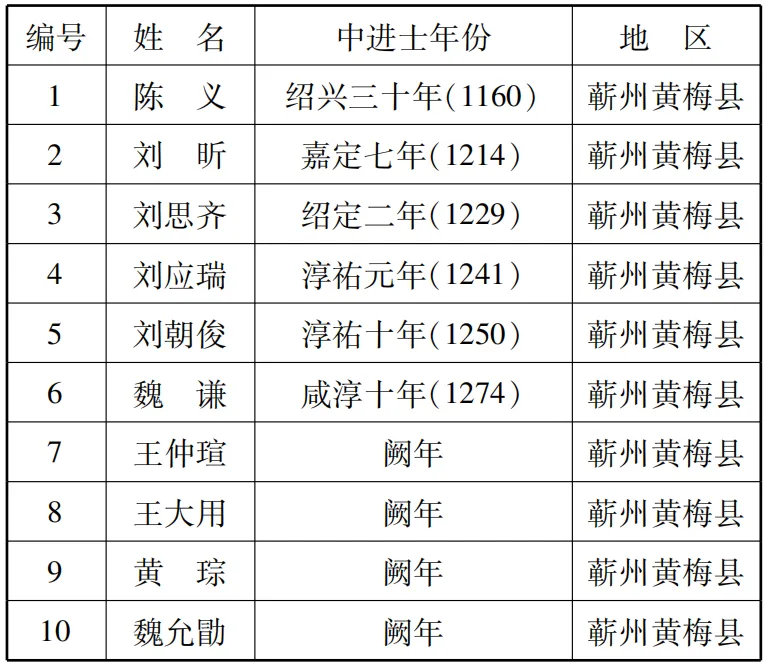

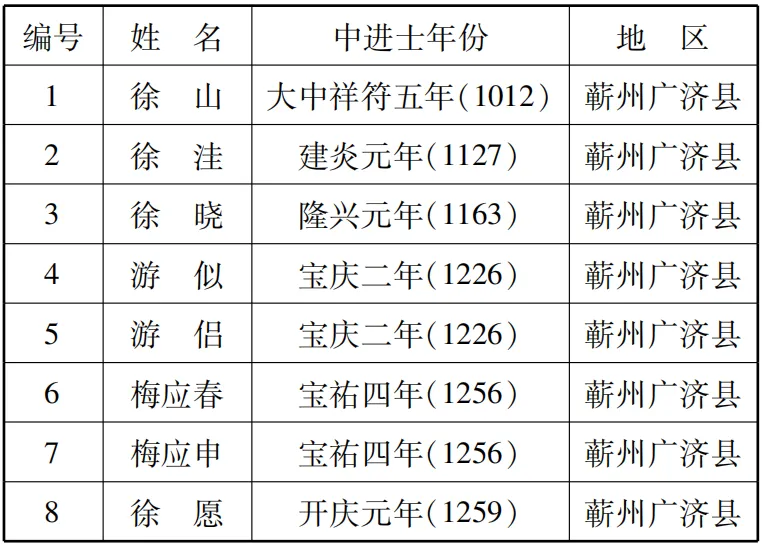

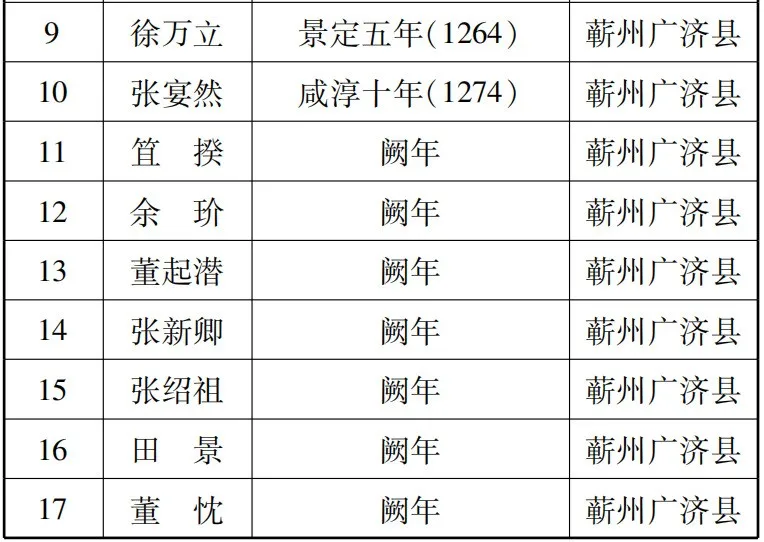

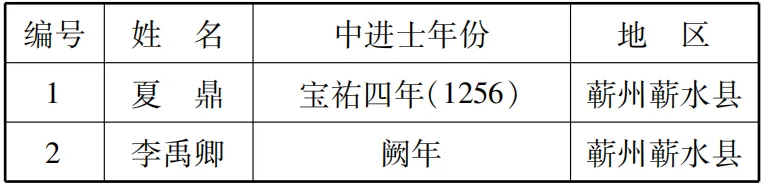

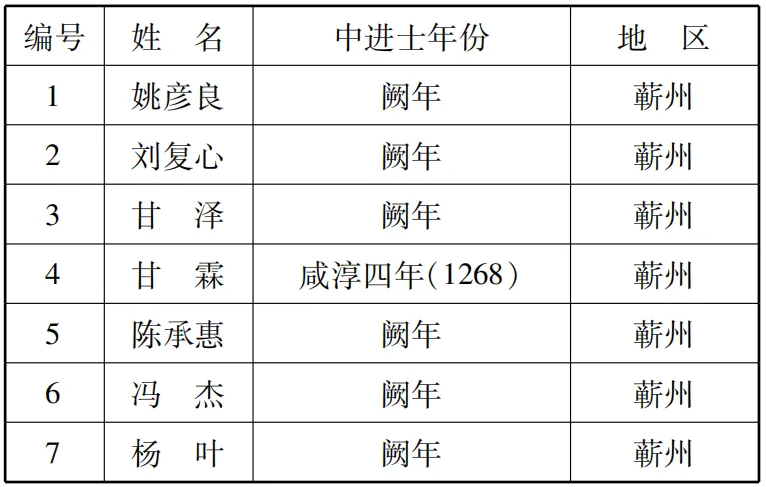

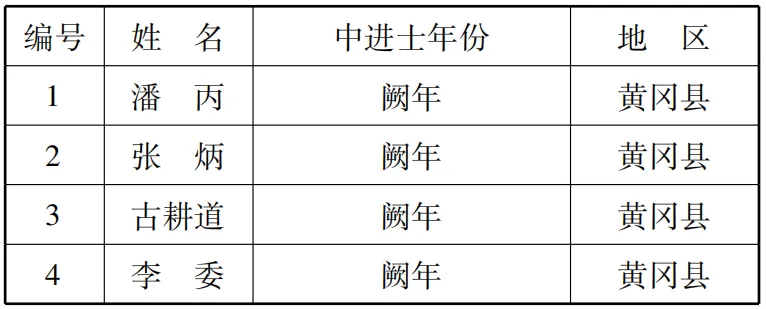

据上表可知:两宋时期鄂州地区进士,时间记载不详,进士人数共计7人。黄冈市,宋代隶属淮南西路,为黄州(黄州区)、蕲州(蕲春县、蕲水县、广济县、黄梅县、罗田县)共治。依据《宋登科记考》和《黄冈历代进士考略》,辅之以地方县志,并参考其他学者的研究成果,经初步粗略统计宋代该地区进士人数,列表如下:

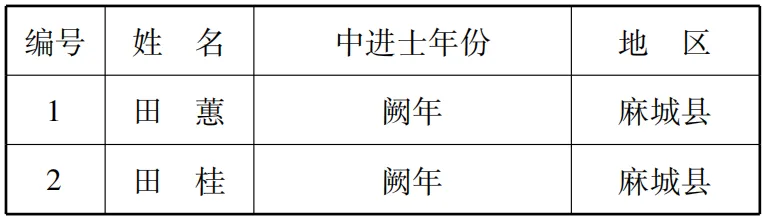

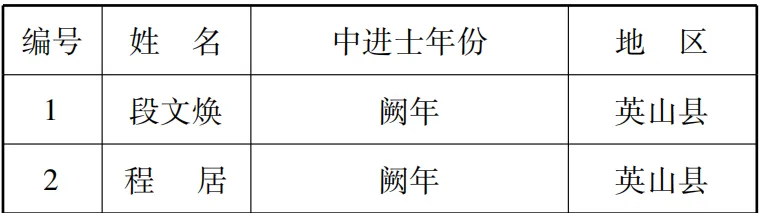

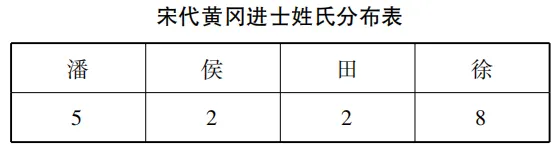

从北宋大中祥符五年(1012)到南宋咸淳十年(1274)。在这二百多年里,进士及第人数共计52人。由于大多时间记载不详,呈现进士人数多少,无法判别。从上七表还可知,潘姓、田姓、徐姓,这些姓进士及第人数最多。一定时期、一定地域的人才存在形式,主要体现在其时空分布。宋代鄂东地区人才的分布状况,在一定程度上,反映出该地区社会经济和文化教育发展水平。

1、时间集中,分布不均。宋代鄂东地区进士分布,从时间上看,南宋进士人数多,北宋进士人数少。南宋的进士人数大约是北宋的1.5倍,约占整个宋代鄂东进士总数的八成左右。通过对上述宋代鄂东地区进士人数的进一步考量,可知该地区各地进士的时间分布,列表如下:宋代鄂东地区进士时间分布表据上表可知:宋代鄂东地区进士时间分布,主要集中那南宋时期。黄石地区54人,其次为黄冈地区49人,鄂州7人。共计110人。而北宋时期该地区进士人数呈现稀疏的特点。黄石地区密集35人,其次为黄冈地区3人,鄂州0人。共计38人。北宋时期,黄冈地区8县,进士分布主要集中在广济县2人和罗田县2人,其余六县进士人数0人。黄石地区两县,永兴县进士人数34人,占了其进士总人数的99%,大冶县只有1人,占其总人数1%。鄂州为无人中进士。南宋时期,黄冈地区8县,进士分布主要集中在广济县17人和黄梅县10人,其次是罗田和蕲春县7人,其余几县进士人数不足5人。黄石地区两县,永兴县进士人数45人,占了其进士总人数的90%,大冶县只有8人,占其总人数10%。鄂州7人中进士。2、地域集中,分布不均。宋代鄂东地区进士人数的考量,可知该地区各地进士的地域分布。黄石、黄冈密集;鄂州稀疏;地区内部不均衡。宋代鄂东地区各地进士148名。鄂州市7人,黄石市89人,黄冈52人。列表如下:

宋代鄂东地区进士地域分布表据上表可知:宋代鄂东地区进士地域分布,主要集中在黄石地区89人,其次为黄冈地区52人。前两个地区占了进士总人数的95%,而鄂州只有7人,只占其总人数4%。同时,可以从表中得知,在三个地区内部,进士的人数也呈现地域集中的特点。黄冈地区8县,进士分布主要集中在广济县17人,其次为黄梅县10人、蕲春县7人和罗田县8人,其余四县进士人数不足5人。黄石地区两县,永兴县进士人数80人,占了其进士总人数的95%,大冶县只有9人,占其总人数4%。从中可以看出,宋代鄂东地区的进士地域分布,主要集中在经济文化比较发达县治州治地区。进士分布稀少的地区主要是经济、文化落后的山区或交通不便地区。宋代鄂东地区各地进士分布呈现地域集中性明显,而且密集与稀疏共存,以及不均衡的特点。宋代鄂东地区面积虽小,但进士及第的人数不可小觑。这与当时宋朝廷右文政策和科举制度影响有关外,还与当地的自然地理环境、社会经济发展和人文教育水平和世家大族重教密切联系。1、自然地理环境。北宋吸取五代武人专政教训,实行“重文轻武”政策。在科举考试中,进士科最受重视。北宋初年,科举仅有两级考试:解试,省试。开宝六年(973),宋太祖为了选拔才干之人,实行殿试。自此,北宋科举制度正式确立了州试、省试和殿试的三级科举考试。北宋进士分为三等:一等称进士及第;二等称进士出身;三等赐同进士出身。由于扩大了录取范围,名额也成倍增加。据傅璇琮主编《宋登科记考》统计,北宋自太祖至徽宗八朝155年间,共开科59次,取进士、诸科34153人,每举平均取士达495人,每年约为205人。太平兴国二年(977),宋太宗首开进士及第授官之先河,为读书人开了更加广阔的政治仕途,使得官位与俸禄相随。宋真宗更以“富家不用买良田,书中自有千钟粟。安居不用架高堂,书中自有黄金屋。出门莫恨无人随,书中车马多如簇。娶妻莫恨无良媒,书中自有颜如玉。男儿若遂平生志,六经勤向窗前读。”这样的劝学诗,鼓励士人读书做官。在这样的社会大背景下,士人趋之若鹜,再加上“学而优则仕”思想的影响,大批的学子奔赴科场。两宋时期,鄂东地区人才辈出,是其自身的自然地理环境使然。“鄂省东部……地势平坦、土壤肥沃,河网交织,湖泊密布,堤垸纵横,历史时期以来就是重要的农业经济富庶之地。”

有宋一代,兴国州“襟山带江,土沃民萃,西连江夏,东出豫章,此为襟要。”黄冈“盖楚东北之鄙,与蕲、鄂江、沔、光、寿一大羲泽也。”

蕲州“阻山带水尤为大郡,野沃田良足以事耕,取材于山鲜于水足以,益富饶物产之盛名于天下。”而宋代的鄂州,湖泊错杂,战乱频多,在一定程度上限制了当地农业及社会经济的发展。2、经济社会发展。一个地区的文化水平体现出该地区的经济发展状况。晚唐至五代,黄河流域长期战乱,而长江流域的两湖地区远离战争,社会经济能够迅速恢复。宋立,国家统一,社会稳定,荆湖路处于交通枢纽,加之北方移民不断融入,使得其境内兴国军等地的经济得到迅猛发展。北宋时期,兴国军、蕲州等地因土壤肥沃、灌溉便利,在精耕细作的经营方式下,粮食产量较高;黄州、兴国军等地由于盛行精耕细作,集约经营,加之土壤肥沃,灌溉便利,人力耕具充足,宜于水旱作物,宋时,湖北也有不少地区实行了早晚稻两作制。南宋王十朋有一年八月二十六日来到兴国军,在永兴县佛图市作诗云:“夜宿佛图市,晓穿山嶂中。泥愁行滑滑,雨厌落濛濛。晚稻短长熟,野花深浅红。江西又湖北,马首几时东。”可见其成为湖北重要的粮食产区。当时,湖北大部分地区还实行政府的“招抚流民、奖励垦荒”的农业政策。如南宋初年,兴国知军王绹、永兴知县陈升因率先奉诏招诱农民垦田,得到可转一官的褒奖。除了粮食生产发达外,兴国军还是宋代湖北地区重要的产茶区,其品类有片茶和散茶。片茶如进宝、双胜、宝山、两府,都出产于兴国军。据《宋会要辑稿·食货》记载,兴国军买茶场收购当地茶叶额为5297350斤。兴国军是当时其他各州茶叶的重要供给地。可见,黄石地区产茶数量之巨,制茶叶的发展。铁和铜的开采集中在湖北东南部,兴国军大冶县磁湖冶务。据大冶、鄂城一带的民间传说,宋代岳飞曾在这些地区开矿冶炼铜铁,铸造兵器抗金。宋代王十朋来到大冶县铁山,以《宋武帝庙》为题作诗云:“规模仍旧晋乾坤,遗恨于今失所尊。庙食铁山精爽在,铸兵思欲定中原。”。两宋时期,湖北与全国一样,镇市崛起。据《元丰九域志》《宋史·地理志》《宋会要辑稿·方域》市镇和《宋会要辑稿·食货》商税、酒、盐等方面的记载,当时黄石地区有不少镇市。如永兴县的佛图、富池、灌步、殃口、凤新、龙川、宝川、炭步、三溪、羊山镇。大冶县的磁湖镇。而蕲州作为当时湖北商人及其货物的集散地和中转站之一,镇市也在当时的黄冈地区兴起。据记载,蕲州的蕲口镇“居民繁错,蜀舟泊岸下甚众”,蕲州城税额为21141贯多,而蕲口镇25540贯多,到南宋中期更高达15万贯。除了经济因素外,人口因素也制约着考中进士的比例。从某种程度上讲,人口数可作为潜在的考生数量,口数越多则潜在的考生数越多。据《宋史·地理志》,湖北在宋代约有50万户,150万人。其中蕲州114097户,户数位居湖北第一,人口数193115,位列湖北第二,黄州的户数85953,位列第四,人口数135915位列第六。3、人文教育水平。宋代鄂东地区在官方扶植下,不断完善官学。据史料记载,有宋一代,黄石地区有兴国军学与兴国路学。庆历四年甲申,诏州县立学,兴国军学自此始。在“今州治西北隅,面放生池。”大冶县学,“在县治西一里,自宋建无所更易,元至正中,知县周镗重修……。”“据王质《大冶县学记》,大冶儒学之建,始于至和三年(1055),县令潘子韶营建县学。至正元年,县尹周镗重建。并在儒学旁建冶邑先贤万桢(止斋)祠堂”。有宋一代,最发达的就是私学。而书院就是代表,书院一般多为民办,也有少量公立、私立公助、公立私助的形式,但在北宋的书院中,私立者还是占多数。北宋时期,书院都是私人所建,免费供乡人子弟就读。谢枋得叠山书院。叠山书堂,在州东一里湖堤上。谢枋得寓居、著书于此。今称其地曰谢公墩。今基址无存。龙图书院,“北台寺在兴国州双迁里,宋学士吴中复别业,号龙图书院,后为寺。”

宋代蕲州地区私学发展迅速。自唐开元二十七年(739)后,蕲州“州县莫不有学,学皆有庙”。据《蕲春县教育志》考证,“蕲州之学,当始于唐开元二十七年之前。”由此可见,蕲州的教育历史由来已久。黄州自古形成了劝教兴学,尊师重道的社会风尚。据《黄冈县志》卷之一记载:“旧言黄冈士重气节好文章。士传家学人喜为儒,科甲后先称盛童子试,且数千文名甲于楚。”据光绪《黄州府志》《黄冈县志》等记载,黄冈地区的书院主要有:阳明书院、问津书院、河东书院、万松书院和东坡书院。其中河东书院与东坡书院历史最为悠久,影响深远。河东书院始建于淳祐六年(1245),原在黄州旧城中。宝祐年间由郡守李节扩建。据《续文献通考》记载,河东书院是南宋全国22所著名书院之一。《黄州府志》记载,宋理宗为嘉奖该书院科举兴隆,办学有方,曾亲自为其题写匾额;东坡书院是黄州已知最早的书院,据《黄冈市志》记载,苏轼被贬黄州后,在东坡筑雪堂,元丰五年(1084)四月,苏轼离开黄州,将雪堂托付给友人潘大临和陈济常,此后,陈济常等在此讲学,形成雪堂书院,又称东坡书院。宋代武昌县较著名的私学,是宋理宗淳祐二年(1242)在今鄂州创建的南湖书院。南宋末的鄂州市为寿昌军,宝祐年间修的《寿昌乘》详细记载了南湖书院的建制情况。但在南宋时,湖北处于抗金、抗蒙斗争的前线,当时人普遍认为“荆襄之势,以鄂渚为腹心”。南宋时,湖北与金国辖区接壤,武昌成为防御前敌的军事要地,官学和私学都遭到不同程度的破坏。4、世家大族重教。宋代兴国军进士第一大姓,以“吴”姓为代表。吴中复家族是兴国第一望族,其兄弟吴几复、吴嗣复也进士登第;子辈中,吴中复之子吴则礼和吴秉礼、吴嗣复之子吴审礼也先后进士登第。据南宋《舆地纪胜》记载,“吴中复登景祐进士第,其兄第几复、嗣复皆联名登科,故号其乡,曰崇儒里,曰双迁”。吴中复家族有世代为官。其父吴仲举在南唐为官,为池阳令。曾担任监察御史、殿中侍御史、右司谏等中央职务,与范仲淹、王安石等朝廷重臣关系密切。吴氏世代显赫,其家族也主要与望族通婚。吴氏家族主要与曾布家族、狄棐家族联姻。吴则礼娶曾布之女,吴克礼娶狄遵礼之女。望族通婚强强联合,以此来巩固家族的社会地位。除了吴中复所代表的地方望族外,兴国县进士登第还存在父子相承的现象。吴彦虁于绍兴十八年(1148)登第;其子吴由己后来也中进士登第,其子吴必大为理学名士。宋代兴国军进士“赵”姓中,赵必择于嘉定七年(1214)进士登第,其子赵良干、赵良杰、赵良才三人先后进士登第;赵时渥于开庆元年(1255)进士登第,其弟赵时临于咸淳元年(1255)登第。其他类似的情况也存在于“桂、冯、周”三姓之中。

宋代兴国军进士姓氏分布表黄冈以潘氏家族为例,据记载:“潘大临,字邠老,幼警敏不羁,家岁贫泊如也,以诗名于时,与苏轼黄庭坚游,庭坚称为天下奇才。临川谢无逸尝问大临有何新作,答曰:秋来景物尽是佳句,恨为俗气蔽杀,昨有句云‘满城风雨近重阳’,忽催租人至,遂败意,止此一句奉寄,闻者赏之。年未五十卒,祀乡贤。弟大观亦能诗。”潘大临的父亲父潘鲠,“居乡里,以经教授,聚常数百人,后进皆师尊之。”其卒时,“齐安之君子皆相吊”。潘氏两代三人,父潘鲠,兄潘大临,弟潘大观都是宋代进士,且皆在当地享有盛名。除潘氏家族外,还有侯氏家族。在侯严以前,侯氏家族只是富族,等到了候严这一代,开始致力于子孙和家族的文化教育,并企图向士族转型,提升整个家族的社会地位。侯严“力教以诗书”,后长子侯琪中进士,“才行兼美”。候琪登第以后,候氏家族也开始和进士联姻,并致力于社会救济事业,在地方上享有较高声望。

宋代黄冈进士姓氏分布表儒家崇尚“修身、齐家、治国、平天下”。家庭是社会的一个单元,一代人十年寒窗苦读,而后考取功名,入朝为官,从而进入到整个王朝的政治中心。家风促国运,无论是吴氏、潘氏等地方望族,还是桂、冯、周等家族几代人相继登第,都反映了一个个家族对学风的重视,考中进士从某种程度上来说,能改变一代乃至整个家族的走向。经济繁荣、教育发达是人才产生和发展的基础。经济繁荣使人们的物质生活有了保障,可以从事更加广泛的社会活动,教育发达为整个社会培养了更多、更优秀的人才。由于各地的自然地理和人文地理不同,各地的政治、经济发展有异,因而影响到文化教育的发展,也有先后之别。地区开发晚,经济和文化落后的地区,为人才最少的地区,实际上还处在未完全开发的状态,人才也就稀少。鄂东的兴国军和蕲州所辖地区,因地理位置优越、商品经济发展、重视文教和人才培养,进士人数相对较多,而鄂州以其冲要的位置,成为宋代重要的军事区域,鄂州所辖各县受到不同程度地战争破坏,同时时人大都致力于发展经济,对文教的投入不足,因而和蕲州、兴国军相比进士人数相对较少。